On sait depuis longtemps que les médias, en particulier locaux, sont des animateurs de la vie des territoires, autant sur le plan culturel que politique ou économique. Mais aujourd’hui, face à la baisse de la diffusion et au détournement des populations plus jeunes de ces vecteurs classiques d’information, on peut se demander si la vitalité démocratique n’est pas en danger. C’est la question qui revient en permanence dans l’étude commandée par la Fondation Jean Jaurès et les Relocalisateurs, dont les résultats ont été publiés le 18 novembre 2025.

Cette enquête intitulé « Vers des déserts médiatiques en France : la démocratie peut-elle survivre sans médias ? » repose sur un grand sondage réalisé auprès de 10000 Français (1). Le but est avant tout de réaliser un constat sur l’utilisation de ces médias, en tentant de comprendre comment leur disparition risque de mettre en péril les valeurs démocratiques.

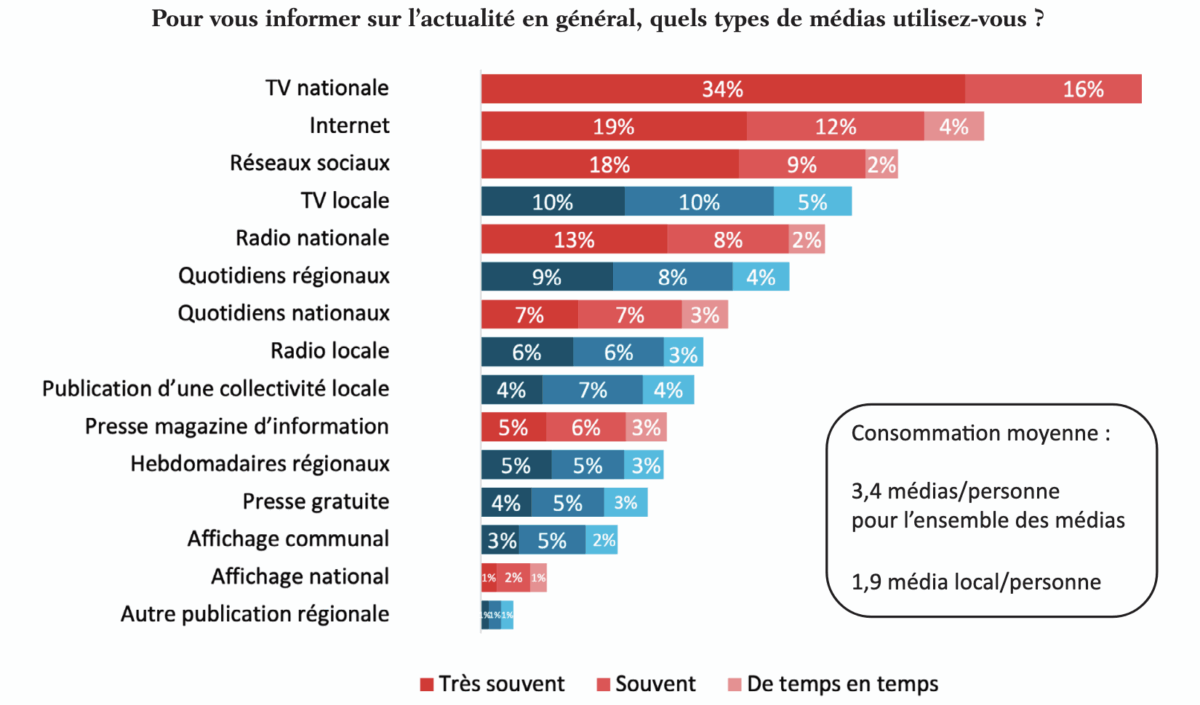

• 86% des Français utilisent les médias traditionnels : la télévision, la radio, la presse écrite restent des moyens encore largement utilisés par la population pour s’informer. Et si un sur trois s’informe sur internet, 13% privilégient la presse hebdomadaire régionale (PHR) et 22% les quotidiens régionaux (PQR). La radio locale recueille 15% des sondés et la télé locale 25%.

• Une consommation qui varie selon l’âge et le lieu de résidence : si les jeunes privilégient les médias numériques (internet et réseaux sociaux), les plus âgés optent eux pour les médias traditionnels (notamment la presse locale). Les habitants des grandes villes consomment plus fréquemment la presse gratuite, les quotidiens nationaux et la presse magazine d’information, tandis que ceux des communes petites et moyennes se montrent plus fidèles à la radio locale et aux quotidiens régionaux.

• Des partisans qui se détournent des médias : l’étude permet aussi de croiser les données en lien avec les préférences politiques : « les partisans des partis modérés consomment davantage de presse en général,

les sympathisants de la gauche radicale s’informent plus souvent via les réseaux sociaux, et les abstentionnistes sont, plus que le reste de la population, nombreux à ne consommer aucun média.«

Confiance et défiance

L’enquête révèle aussi de vraies contradictions au sein de la société. Ainsi, les Français semblent plus nombreux (30%) à se montrer plus attentifs aux actualités qu’auparavant, que ceux qui manifestent un désintérêt progressif ou durable (24%). Ce qui est plutôt positif. Tout autant que la défection vis-à-vis des médias traditionnels qui plafonne à 17%. Par contre, 86 % des Français ne se reconnaissent pas dans l’affirmation selon

laquelle les journalistes sont la garantie d’une information fiable. « Entre caution et méfiance, les médias traditionnels doivent reconquérir leurs publics en valorisant leur capacité à produire une information de qualité et vérifiée », est-il souligné dans les conclusions de l’étude.

• Des consommateurs de médias locaux : 55 % des Français déclarent lire ou écouter au moins un média local. La télévision locale est la source d’information la plus populaire (78 %) chez ces consommateurs. Toutefois, c’est la presse locale qui enregistre la plus forte proportion d’audience la consultant très régulièrement (32%).

• Des médias qui aident à vivre et à prendre des décisions : selon les résultats de l’enquête, l’avantage majeur de ces médias de proximité est de faire entendre et connaître différents points de vue, qualité la plus

largement reconnue (83 %), suivie par leur proximité avec les préoccupations des citoyens (80%). Ils aident à comprendre le monde (77%) et, dans une moindre mesure, à prendre des décisions (64%).

• Un lien de confiance : les médias locaux bénéficient d’une confiance considérable (73%), ils sont perçus comme relativement fiables et pertinents, mais leur indépendance reste questionnée par certains (37%).

L’audience des médias -entres autres locaux- varie également selon l’endroit où l’on habite. L’étude confirme clairement que « la consommation de tous les médias pris dans leur ensemble est globalement plus forte dans une large partie sud, en Bretagne, en Alsace, ainsi que dans Paris et sa banlieue ouest. Le constat est similaire pour la consommation des médias locaux, à l’exception de la région parisienne qui apparaît comme intégralement sous-consommatrice.«

« Avec un taux de corrélation de 64 %, il est prouvé que l’offre influe sur la consommation. Le diagramme croisé entre la consommation des médias locaux et la densité de médias locaux met en évidence une corrélation nette entre les deux variables, en cohérence avec les observations précédentes. Il est intéressant de noter que cette corrélation suit une

loi logarithmique, typique des relations entre audience et diffusion média. » Autrement dit : plus y a de médias locaux, plus les consommateurs d’infos sont au rendez-vous.

Au-delà des habitudes de consommation, le but de l’étude est de confirmer une corrélation entre la présence (ou l’absence) de médias locaux et la participation à la vie démocratique. Avec une question sous-jacente : les déserts médiatiques, qui se développent en France, mettent-ils en danger la démocratie ?

« L’analyse globale des réponses à l’enquête« , est-il expliqué dans les conclusions, « met en évidence un schéma clair : quel que soit le domaine étudié, qu’il s’agisse d’associations, de partis politiques, d’organisations professionnelles, de syndicats, de vie communale, de débats citoyens, de manifestations ou de bénévolat, le niveau d’implication est directement corrélé à la consommation des médias. »

« Les individus engagés affichent une surconsommation marquée, particulièrement vis-à-vis des médias locaux. Par exemple, ceux qui consomment fortement des médias locaux (16 % des Français) sont deux fois plus impliqués (27 %) dans la vie communale que ceux qui n’en consomment pas (13 %). »

Au-delà de l’implication dans le monde social, on peut faire un lien entre la consommation de médias locaux et la participation aux scrutins : « L’analyse montre un lien net entre régularité du vote et consommation des médias. Les électeurs assidus se distinguent par une surconsommation, aussi bien des médias généralistes que locaux. Cela est marquant concernant les Français déclarant voter à toutes les élections : les forts consommateurs de médias locaux sont 87 % à déclarer voter à chaque élection, contre 62 % seulement chez les non-consommateurs de médias locaux. Les abstentionnistes se caractérisent par une faible consommation et une forte présence parmi les non-consommateurs de médias. »

• L’analyse statistique et géospatiale des résultats de cette enquête montre que l’attachement aux valeurs citoyennes, comme la liberté d’expression ou la démocratie, s’accompagne d’une plus forte consommation médiatique. Par exemple, parmi les Français qui consomment peu ou pas de médias, 28 % considèrent qu’« on en fait trop » avec la laïcité, contre 10 % chez ceux qui consomment fortement les médias.

• Les non-consommateurs de médias locaux comptent 23% de climatosceptiques, contre 18 % parmi les consommateurs.

Les conséquences d’un monde sans médias

Alors, dans une France où les journaux locaux, télévisions ou radios de proximité sont en danger de disparition, quels sont les risques démocratiques des déserts médiatiques ? L’effet pourrait être particulièrement visible sur la participation électorale. L’enquête estime que si 20% des Français rejoignaient ceux qui ne consomment déjà pas de médias, la participation aux différents scrutins pourrait baisser de 5 à 7%, « fragilisant ainsi l’un des fondements de notre système démocratique« . Actuellement, selon l’échantillon, les consommateurs de médias sont 84 % de votants à la plupart des élections, contre 61 % seulement chez ceux qui

en consomment faiblement ou pas du tout.

Autant d’éléments qui font dire aux auteurs de l’étude, en conclusion, que « tous ces résultats suggèrent que l’accès à l’information, qu’elle soit issue des médias nationaux ou locaux, contribue directement au maintien d’une culture démocratique et citoyenne vivante, avec toutefois certaines nuances selon les régions, les influences sociales et culturelles, et les médias consommés. »

Laurent Brunel

(1) Étude menée du 25 mars au 30 avril 2025 auprès de plus de 10 000 Français du panel propriétaire de 366, opéré par Kantar, afin de recueillir leurs habitudes et leurs opinions autour de six grandes thématiques liées à la pratique de la démocratie (engagement sociopolitique, participation électorale, perception du personnel politique, valeurs citoyennes, enjeux sociétaux et perception du territoire), à leur consommation de médias (médias nationaux et médias locaux) et à leur perception des médias et du système d’information.